深夜八卦背后的技术密码

“吃瓜”文化早已深入人心,几乎每个人的社交网络中,都不乏那些热衷于八卦的人。无论是社交平台上的无厘头“狗血剧情”,还是突如其来的“娱乐圈大瓜”,这些信息总能迅速在网络中传播开来,让人不禁想问:为什么这些八卦能如此迅速地占领我们的视线?背后又有着怎样的技术推手?

要理解这一现象,首先我们要从社交媒体的传播机制谈起。在信息的传递过程中,算法起到了举足轻重的作用。比如,在微信、微博、抖音等平台上,我们的每一次点赞、评论、转发,都会被平台的算法进行精准分析,进而决定什么样的内容会呈现在我们的屏幕上。这一机制确保了那些话题性强、热点度高的内容,能够迅速被放大,并精准推送到更多用户面前。

尤其是“吃瓜”这类内容,往往带有强烈的情感倾向,或者充满悬念,这些都能够触发用户的好奇心和情感共鸣,从而加速信息的传播。例如,当某位明星出现绯闻时,社交平台会通过用户的浏览记录、点赞偏好等数据,自动为他们推送相关新闻或者相关话题,最终形成一个“话题泡沫”,让这条信息成为大家集体讨论的焦点。

除了社交平台本身的算法推送,信息的传播还依赖于技术工具的助力。众所周知,新闻网站、论坛、博客等平台经常成为八卦内容的发源地,而这些平台背后的技术框架,往往是通过高效的数据抓取、分析与分类来保证信息快速准确地传递给用户。比如,抓取新闻热点,分析其中的情感色彩和传播潜力,再通过特定的技术模型来预测哪些内容将会引发较大的讨论与转发,从而实现快速的内容推送。

随着人工智能和自然语言处理技术的进步,八卦内容也逐渐呈现出更加个性化和智能化的传播趋势。一些平台甚至开始通过深度学习算法,自动生成吸引用户点击的标题和内容摘要,让用户在短短的几秒钟内就被话题所吸引。

除了信息的推送,隐私问题也成为了技术背后不可忽视的一部分。在我们享受八卦带来的娱乐感的我们的隐私也在无形中被曝光。通过大数据技术,平台能够精确识别用户的兴趣爱好和行为轨迹,这些数据不但为平台提供了精准的广告投放基础,也在一定程度上加强了八卦信息的传播效果。例如,通过分析用户在平台上的互动记录,社交媒体可以预测出某些话题的热度,从而提前布局内容的推送时机,最大化吸引流量和关注度。

这一切背后,都是技术在默默地运作,让八卦新闻的传播更加高效、精准。正是这些技术的加持,让吃瓜文化在短短几分钟内能够席卷整个社交网络,让我们不断被最新的娱乐资讯所“轰炸”。

吃瓜文化与社会心理:技术让八卦走向全球

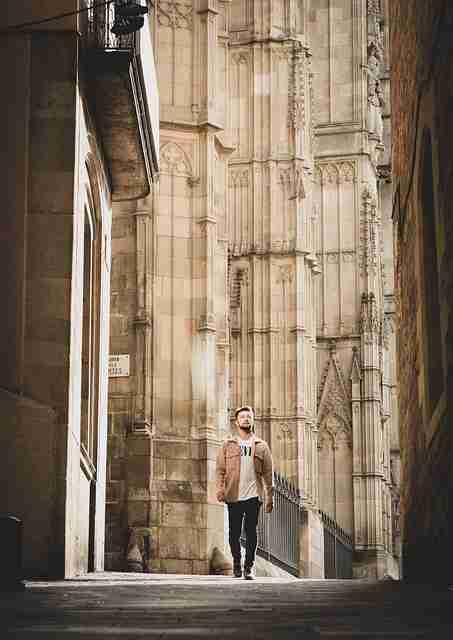

随着技术的不断发展,吃瓜文化早已超越了传统的“口口相传”方式,成为了一种全球性的文化现象。从国内的微博、抖音,到国外的Twitter、Instagram,社交媒体的全球化让信息传播变得前所未有的迅速。在这个信息爆炸的时代,每一个细节都可能成为引爆网络的“火种”,让网友们争先恐后地“围观”与讨论。

吃瓜背后,除了技术的力量,社会心理的变化同样扮演着重要角色。在过去的传统社会,信息传递通常是通过正式的新闻渠道进行的,而现在,社交媒体和短视频平台的崛起使得任何人都可以成为“信息源”。这些平台打破了传统媒体对信息的垄断,每个人的言论都有可能引发广泛的关注,甚至改变舆论的走向。

对于很多用户而言,参与“吃瓜”已经成为一种日常的娱乐方式。这种从旁观者角度参与的行为,既能带来满足感,也能满足个体的社交需求。通过参与话题讨论、发表个人见解,用户不仅能够跟上热点,还能够与他人建立起社交联系。无论是关注明星绯闻,还是讨论网络事件的真伪,这些活动都在无形中构建了一个虚拟的“社区”,让每一个人都在其中找到了属于自己的位置。

技术的进步也让这种“吃瓜”文化变得越来越复杂。在信息泛滥的今天,假新闻、恶搞内容和带有偏见的报道随时可能出现在我们的眼前。尽管社交媒体平台推出了相关的假新闻识别技术,依然无法完全避免虚假信息的传播。某些八卦新闻,经过技术手段的处理和优化后,往往被包装得比真实新闻更具吸引力,甚至诱导用户进行分享和讨论。这种情况不仅加剧了信息的混乱,也让社会舆论的走向更加难以预测。

因此,吃瓜不仅仅是一种娱乐行为,更是一种社会现象。它反映了人们对信息消费的需求,也暴露了社会对真伪信息的辨识能力。如何在这个信息泛滥的时代保持理性,成为了每一个用户需要面对的挑战。而技术,作为这一切的幕后推手,已经悄然改变了我们对世界的认知方式。

通过技术的深入应用,八卦文化得以在全球范围内迅速扩展。社交平台的算法、人工智能的介入以及大数据的分析,让每一条八卦新闻都能够在最短时间内达到最大的传播效果。正如吃瓜文化本身,它不仅仅是个体娱乐的方式,也是全球化背景下社会心理和信息技术融合的产物。在这个瞬息万变的时代,吃瓜不再仅仅是闲暇时的消遣,它已成为我们了解世界的一种方式。